自分にしかできないことを見つけられたらそれは幸せなこと

小学生の頃に転校をしました。

転校する前の小学校がとても勉強熱心だったので、反動ですかね?転校してからはずっと外で遊んでいました。中学に入ってからは音楽が好きで、先生に音楽学校に行けと勧められたくらいでした。高校では行事ごとに力を入れちゃう学生生活を送りました。僕の行った高校は3年に1度しか文化祭がなく、ちょうど高3のときに当たっちゃったんですが、当然全力で取り組みましたよ。文化祭が終わったあたりからはちゃんと勉強しました。ちょっと手遅れで浪人しましたけど(笑)。

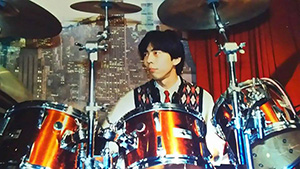

大学に入ってからはジャズのビッグバンドに入り、全国5位に入れたことが自慢です!ともかく、好きなことに打ち込みつづけた学生だったと思います。研究室に配属されてからは泊まり込みで研究に没頭、合間で音楽にも没頭しました。僕自身は色々やってきましたが、学生時代は勉強に没頭する時間を必ず作った方がいいです。学生時代を過ぎたら他のことは出来るのに、勉強に没頭する気合は何故か激減します(笑)!

就活はあります。

一般企業と同じで、どんな研究機関でどんな研究をやっているのかを知ることから始まります。そして履歴書を書き面接を受けます。場合によっては筆記試験などを受けることがあるかも知れません。ただ、大学や大学院を出てその後直ぐに研究者として採用されるケースは稀で、普通は任期制と呼ばれる身分で修行をするのです。その後、定年まで働ける職場を探すというのが一般的です。

企業で研究開発経験を積んでから移籍する人も多く、ひとつの研究所しか経験がないという人は非常に少なくなりつつあります。いずれにしても研究者として働くためには、自分の知識や技術、それに基づいた実績を築きあげていくことによって、研究機関に自分の価値を認めてもらうというタイプの就活が必要です。

研究機関は大学院生が対象です。研究職には大学生の募集はないと思って下さい。研究事務職であれば大学生も対象となります。さらに最近では、研究に興味はあるけれど、自分が研究をするよりも最先端の研究を世の中に広めたり、若い人に伝えたりする仕事を目指す人もいます。サイエンスコミュニケーターといわれることもありますが、これは大学生でも文系の人でも、研究好きであればできる仕事です。

やはり研究機関に就職、と聞くとすごく頭がいい人なんだなぁ、というイメージですね

研究者になる人は、大学4年間ずっとその研究に打ち込んだ人ばかりではないです。僕自身も、先ほどお話しまたようにジャズに打ち込んでいましたしね。研究だけをしてきた人とは違う考え方ができると感じますし、それも有利に活用できる気がします。

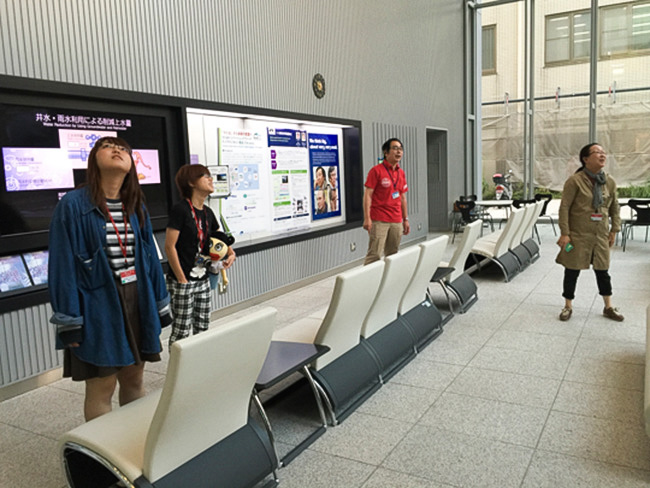

この後、建物の中と研究室を案内していただきました!

廊下を歩いているとたくさんの絵が飾られていました。

誰かの作品?絵画?と思っていると、なんと研究成果をアートに仕上げたのだそうです!

一つ一つに意味があり、とても興味深かったです!

研究の成果をアーティスティックにして飾っているんですよ。

四角いのは本当に四角いんですか??こんなきれいに??

これは実験データです。資料の四角い領域だけを見ているので四角いイメージなんです。ひとつひとつの突起がひとつひとつの分子なんですけどC60っていいます。規則正しく凹みがありますけど、こんな配列は自然界にはありません。僕の研究室の学生さんが分子ひとつひとつを操って作った人工的な配列なんです。

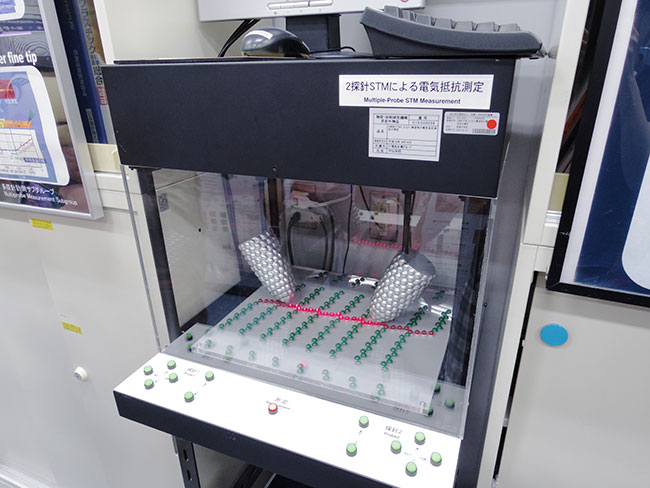

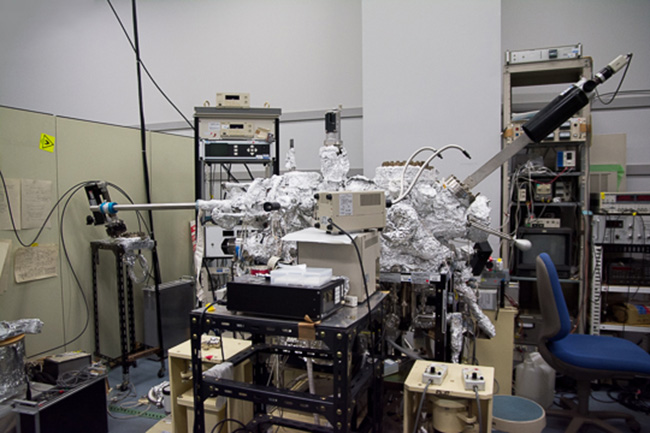

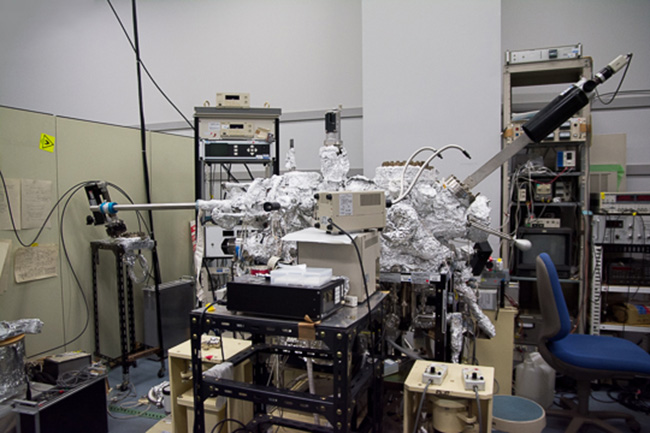

研究室の中にはいろんな見たこともない装置がたくさん!

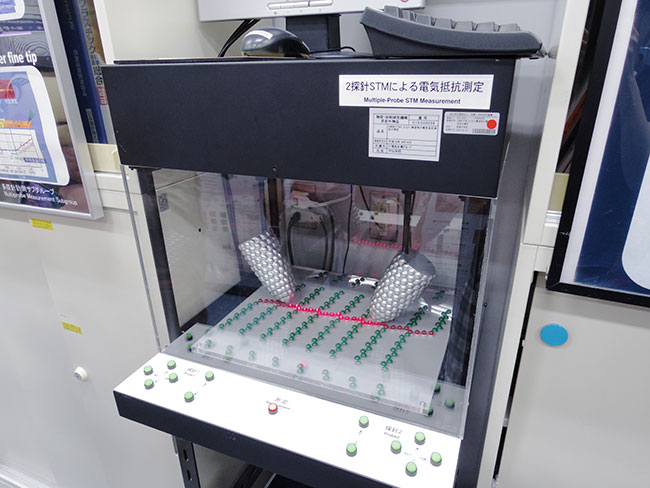

僕らが世界で最初に開発した装置の模型です。この装置は、原子レベルで尖らせた何本かの針の間隔をナノの精度で調整して、その物凄く小さな領域にあるナノ物質に接触させます。これによって小さな材料や構造にどうやって電気が流れるかを世界最高精度で計測できるんです。

包まれているのは真空状態を作り出す容器です。空気を吸い出していけば真空になりますが、空気の分子は容器の内壁にへばりついて残ってしまいます。そんなしつこい分子も、内壁が熱くなると壁から離れるので吸い出せます。そうすることで宇宙空間に近い真空を作り出しています。全体をまんべんなく焼くには料理と一緒で、ホイル焼きにするのが早いんですよ。

たくさんのパソコン画面が装置につながっていて私には何が何だか…とにかくすごいです。

こういう装置は少し変わっている人じゃないと作れません(笑)。変わっているというのは、普通よりもずっと深く長く没頭し続けられる人って意味ですが。この装置も世界で初めて実現した装置で、4つの針が丸いものの中に入っていて、1つのナノスケールの材料に針を押し当て、その材料の特性を計測することができます。

研究室や廊下ではたくさんの研究者の方に会いました。中山先生曰く、研究者の方は様々な国の方がいらっしゃるので、公用語は英語だそうです。

ちゃんとした英文を使って話さなくても、ある程度会話ができるくらいでOKです。気軽に話しかけることが大切です。